“不要餐具”却照送不误 “我在周五订购了商品,想双休日我都在家,不需要一次性不可回收的包装,特意选了‘需当场回收的环保保温箱’,没想到第二天快递员送上门的仍旧是一次性泡沫箱。”陈小姐讲述了自己的经历:她是生鲜电商平台本来生活的用户,发现该平台在一次性包装上非常“大手笔”:“经常三小瓶酸奶就送来一个大的泡沫箱,里面除了保冷袋外,还填充了很多充气塑料包。我觉得完全可以用小箱子替代,太浪费了。” 不过,细心的陈小姐发现,这家电商平台除了一次性包装外,也提供可供回收使用的环保包装:“我在其他电商买东西时看到过那种箱子,就是送货员把需要冷藏冷冻的商品放在里面,取出商品交给消费者后,将箱子带回去。这种形式挺好的,只是需要消费者在家等着。所以我在有条件的时候都会选这种包装。”

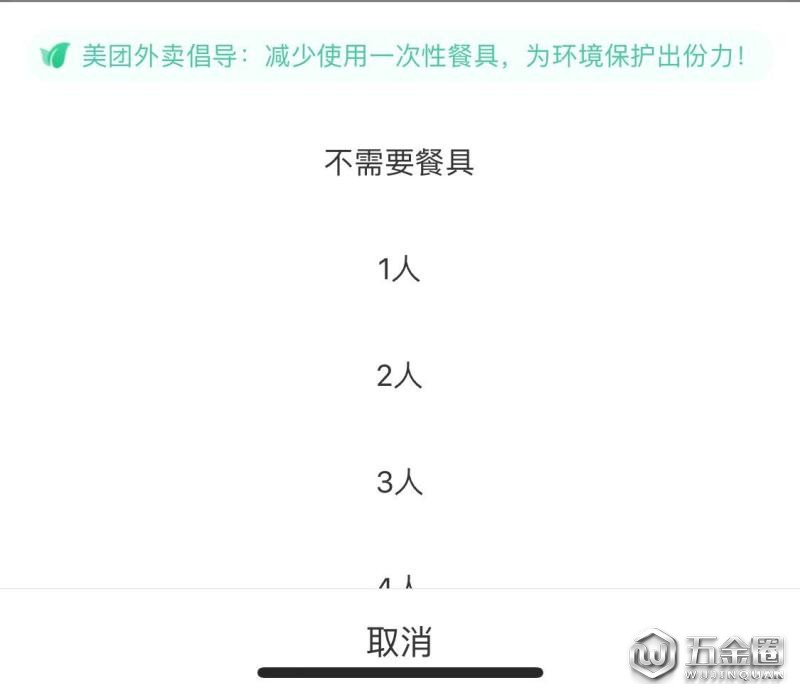

网站提供的环保包装选项 但让她意外的是,当她在本来生活上选了“当场回收包装箱”后,快递员送来的仍旧是一次性泡沫箱:“而且还是小商品大包装。我当时就问快递员,为什么不是环保箱,可快递员表示,他拿到的商品就是这么包装的。” 无独有偶,上班族舒先生也发现,外卖平台的绿色包装也有点流于形式。“之前很多人提到,外卖包装和餐具很浪费,很多外卖平台提出要鼓励绿色包装。我通过饿了么、美团点餐,看到他们都有餐具数量选项,每次我在家点外卖时都选‘不要餐具’,可结果大部分餐厅还是把餐具送来了。”

网站提供的环保包装选项 但让她意外的是,当她在本来生活上选了“当场回收包装箱”后,快递员送来的仍旧是一次性泡沫箱:“而且还是小商品大包装。我当时就问快递员,为什么不是环保箱,可快递员表示,他拿到的商品就是这么包装的。” 无独有偶,上班族舒先生也发现,外卖平台的绿色包装也有点流于形式。“之前很多人提到,外卖包装和餐具很浪费,很多外卖平台提出要鼓励绿色包装。我通过饿了么、美团点餐,看到他们都有餐具数量选项,每次我在家点外卖时都选‘不要餐具’,可结果大部分餐厅还是把餐具送来了。”

外卖平台大多提供餐具数量选项 他说,其中不乏很多连锁知名企业,比如丰收日、望湘园、外婆家、食其家等。在他的订餐经历中,“只有小杨生煎给我打过电话,问我是不是真不要餐具、会不会用餐不便;其余餐厅都默认送了餐具。”舒先生还特地查看过相关订单,发现随餐送来的小票上分明印着“不要餐具”:“所以我觉得还是餐厅的环保意识不到位,不注意这些细节。” 精细化管理和强化环保意识更重要 “现在生鲜电商、餐饮外卖对配送时限要求比较高,‘个性化’的绿色包装会增加后端打包人员的时间、影响配送效率,所以一些绿色包装和相关服务虽然有,但没有最终付诸实践。”一名知情人士分析说。他以生鲜产品配送为例进一步解释说,对配送员来说,如果用一次性包装箱,那就是“送一件少一件”,即使消费者不在家,也可以放在消费者认可的代收处;但如果用可循环利用的回收箱,不仅影响配送效率,而且在开箱取货时也得花费更多的时间避免搞错商品。换句话说,使用可回收的环保包装更考验平台的管理能力——如何兼顾效率和环保。 “还有就是意识不到位。”丰收日相关负责人吴登承认,确实存在部分门店打包人员忽视用户对餐具的个性化选择,将餐具放进那些“不需要餐具”的订单:“说实话,对我们来说最欢迎的就是只需要打包餐品、不需要餐具的订单,但目前接受这一理念的消费者也不多,餐厅部分工作人员对这方面的需求也不熟悉,所以会出现不需要餐具仍配送餐具的情况。除了内部加强提醒外,还需要全社会提高环保意识,大家都参与少用不必要的包装。” 美团外卖作为平台方,也希望能将各种绿色包装落地,认为加大宣传、提高社会各界对绿色包装的认可度很有必要。美团外卖社会责任委员会秘书长杨碧聪说,除了少用餐具外,平台还在积极推荐商户使用绿色包装盒:“之前,上海发布了全国首个外卖送餐盒团体标准,这个标准是由美团、饿了么、百度三家网络订餐服务平台联合行业协会、专家学者、餐盒生产商共同研讨发布的,在前期试点工作中,商家用生产技术较为成熟的淋膜纸碗代替塑料送餐盒,在保证送餐盒质量安全的基础上,约可减少75%以上的塑料垃圾,效果还是不错的。”但她也注意到,一些商家对绿色包装的认知度还不够高,所以之前在推广时,美团外卖选择与长宁区市场监管部门合作,免费向商家提供绿色餐盒,目前已经投放了超过20万个,并且预计通过与监管部门合作,将试点范围拓展到全市范围,计划今年将投放100万个。 “我们最终的目的是希望让社会各界——从消费者到企业都能知道有绿色包装、接受绿色包装也减少不必要的包装和餐具,共同支持环保。”杨碧聪说。 上下游共同推广绿色包装 “其实,平台可以对商家和消费者采取一定的奖惩措施。”舒先生觉得,除了提供绿色包装、强化舆论外,互联网平台也可以通过营销手段引导商家和消费者:“比如,有的外卖平台对不选用餐具的消费者提供奖励‘金币’,积累一定的金币,可以兑换平台代金券。平台应该加大这类营销活动的宣传力度,鼓励消费者减少包装浪费。对于那些积极使用绿色包装或参与减量的商户,也可以用导流等方式鼓励;没有落实的商户应该有一定的惩戒。” 吴登和另一家餐饮企业云海肴的上海地区运营负责人王彬彬则提出,绿色包装的上下游产业链也应当参与其中。他们表示,以餐饮打包盒为例,每只淋膜纸餐盒比塑料盒的成本贵0.1元至0.3元,企业从环境保护的角度出发,愿意承担这一成本。但是,中餐品类多样,目前符合绿色包装团体标准的餐盒规格单一,部分餐品不适用,反而会造成浪费;还有淋膜纸餐盒在盛放汤类菜品时容易变软,密封性有待提升。“我们觉得可以加减法一起做——企业愿意为绿色包装增加成本,但上下游都需要参与其中,为不必要的使用做减法。”两名企业代表表达了同样的想法。 杨碧聪表示,他们也注意到市场对绿色包装的反馈,计划从多方面推动绿色包装的落地。一方面,他们已沟通供应商生产更多不同规格的餐盒以促进适配性能改进,预计8月投放使用;另一方面也从客户端着手,鼓励消费者合理选择餐具和包装。